Особенности применения Инструкции по расчетам на прочность труб обсадных колонн при строительстве нефтегазовых скважин

Фонд «Институт физической диагностики и моделирования»:

Истомин А.Е., технический директор; Мисурова С.М., ведущий геофизик-геолог; Пылаев Е.В., заместитель начальника отдела полевой диагностики; Штанов Н.А., начальник отдела экспертизы зданий и сооружений

Номер журнала:

Рубрика:

Расчет проводится для проектных нагрузок, в частности, в конце эксплуатации условно принимается пластовое давление, равное 1 МПа. Расчет ведется с учетом установленных категорий труб в соответствии с ГОСТ 53366-2009, где соответственно категории предел текучести изменяется от 276 до 1137 МПа.

Вместе с тем схемы расчета не столь однозначны, так как в соответствии с п. 3.26 Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин [1] должен быть принят запас на возможный износ колонны. В п. 2.7 инструкции требуется гибкий подход к расчету в случае выявления пород, склонных к текучести. Кроме того, на прочность колоны могут влиять зазоры между цементным камнем и трубой, надо учитывать податливость цементного камня и фактическую твердость пород за колонной.

Вместе с тем схемы расчета не столь однозначны, так как в соответствии с п. 3.26 Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин [1] должен быть принят запас на возможный износ колонны. В п. 2.7 инструкции требуется гибкий подход к расчету в случае выявления пород, склонных к текучести. Кроме того, на прочность колоны могут влиять зазоры между цементным камнем и трубой, надо учитывать податливость цементного камня и фактическую твердость пород за колонной.

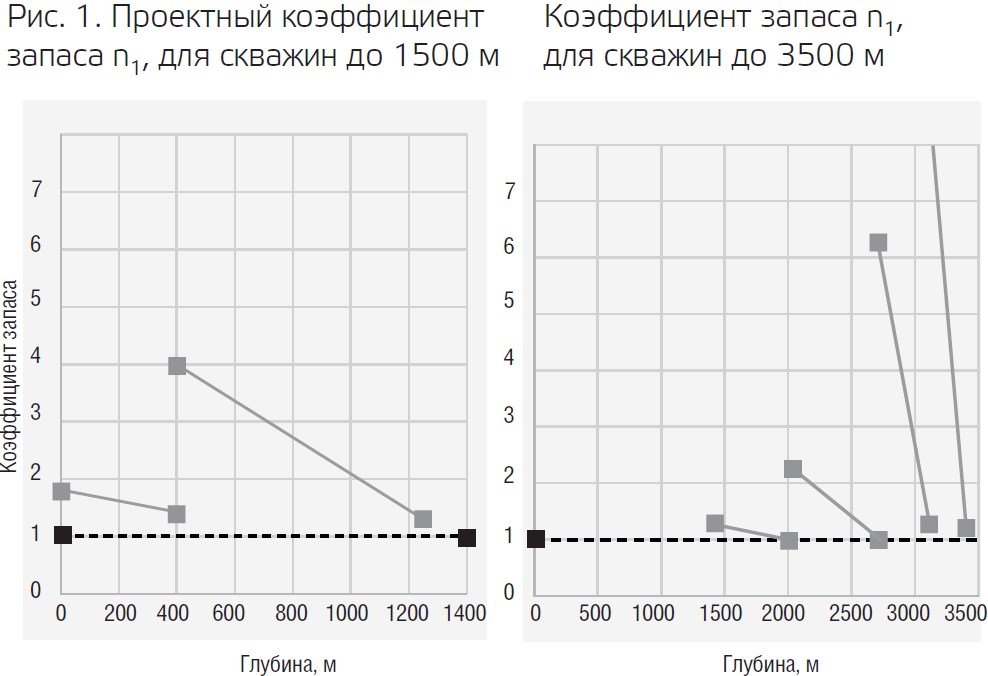

Анализ проектов показывает, что запасы закладываются практически случайным образом. В отдельных случаях запасы оказываются близки к нормативным значениям, то есть износ и по-существу остаточный ресурс не закладываются (рис. 1).

Поэтому вполне логичным является корректировка проекта на стадии строительства, позволяющая учесть возможные износы, таким образом обеспечив расчетный ресурс скважины. Для ряда месторождений Западной Сибири износы достигают 30-40 %, а в основном колеблются в пределах 10-20 % [2]. На рис. 2 показана доля скважин с различной степенью износа (общий массив — около 100 скважин).

Текучесть пород приводит к возникновению бокового распора, который для глин зависит от их влажности. При 10 % влажности коэффициент бокового распора приближается к 90-100 %. Методы геофизики ГК, НГК, БК позволяют идентифицировать вид солей и глин и определять их влажность. Так, для Люлинворской свиты коэффициент влажности глин достигает 50 %, а для Тавдинской свиты — 30 %. [3] Так как пластичным глинам свойственно поглощать воду с одновременным увеличением объема, важным фактором становится фильтрация пластовой или технологической жидкости в зону глин. Таким образом, причиной разрыва служит переход глин в пластичное полужидкое состояние.

Текучесть пород приводит к возникновению бокового распора, который для глин зависит от их влажности. При 10 % влажности коэффициент бокового распора приближается к 90-100 %. Методы геофизики ГК, НГК, БК позволяют идентифицировать вид солей и глин и определять их влажность. Так, для Люлинворской свиты коэффициент влажности глин достигает 50 %, а для Тавдинской свиты — 30 %. [3] Так как пластичным глинам свойственно поглощать воду с одновременным увеличением объема, важным фактором становится фильтрация пластовой или технологической жидкости в зону глин. Таким образом, причиной разрыва служит переход глин в пластичное полужидкое состояние.

Разбухшие глины смещают участки колонны с неудовлетворительным качеством тампонажа, в которых цементное кольцо имеет асимметричную форму. Вследствие наступившего изгиба колонна удлиняется, и происходит ее разрыв по муфте. В глинах могут возникать трещины разрыва, которые растут по мере поступления в них закачиваемой воды, что увеличивает нагрузки на эксплуатационные колонны [4]. В экспертизе промышленной безопасности эксперты должны учитывать такую ситуацию явочным порядком.